オダイバ恐竜博覧会2024

2024(令和6)年3月20日(火)〜5月6日(月・休)にかけてフジテレビ本社屋で開催された「オダイバ恐竜博覧会2024」。3月16日に北陸新幹線(金沢〜敦賀)延伸開業で注目を集める福井県の福井県立恐竜博物館が全面協力し、恐竜とは何かや、これまでの恐竜研究の歴史などを展示しています。注目は「ティラノミムス・フクイエンシス」の展示で、2023年9月に発表された福井県勝山市産出のオルニトミモサウルス類です。

また、もう1つの注目は全長15mのスピノサウルスのロボットで、水棲だったという最近の学説に基づいた姿が再現されています。なお、日本をはじめ世界の博物館にも納入実績がある、株式会社ココロが本展のために手掛けたものです。

3/29(金)付のチケットぴあの記事に「普通の博物館ほど堅くなく、恐竜を楽しんでもらおうという展示になっています」(監修統括で福井県立恐竜博物館 主任研究員・福井県立大学 恐竜学研究所 教授)とありましたが、非常に分かりやすい展示内容である上に、あまり他では見られないような展示物も多く、非常に充実した展示内容でした。

(解説:裏辺金好&馬頭永徳)

〇第1会場「恐竜って何だ??」

コモドオオトカゲ

恐竜との比較で展示。大腿骨が腰骨に対して横向きに関節しており、這うように歩くことしかできません。このように、爬虫類は恐竜とは異なる骨格であることが分かります。

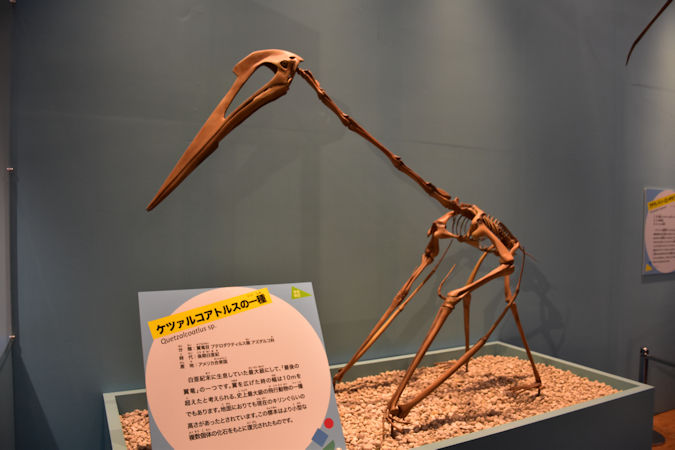

ケツァルコアトルスの一種

白亜紀末に棲息していた最大級の翼竜で、展示されている化石は小型のものですが、大きいものだと翼を広げた時の幅は10mを越えたといわれます。

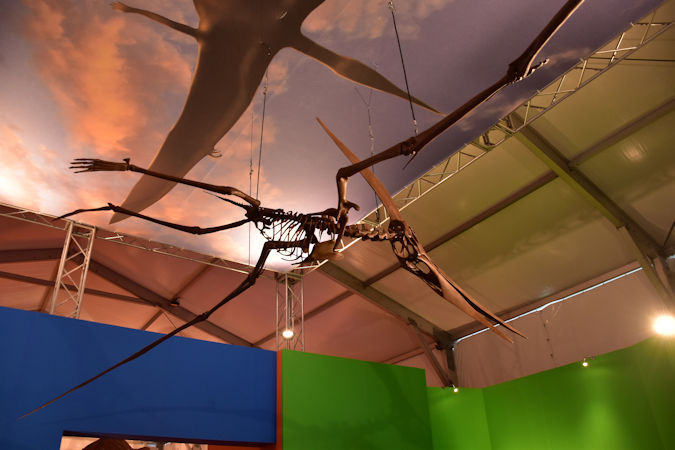

プテラノドン・ロンギセプス

白亜紀後期の翼竜で、北米大陸に生息していました。

ステノプテリギウスの一種

魚竜の中で最も進化したグループである、パルビペルビア類に含まれる小型〜中型の魚竜で、ジュラ紀前期のドイツなどで生息しました。腹側よりも背中側の方が濃い色をしていたそうで、海中から見つかりにくくなる性質があったようです。

プロトステガ・ギガス

白亜紀後期のアメリカに棲息していたカメの一種です。プロトステガの仲間は、甲羅を作る骨の面積が小さく、隙間が多く見えるのが特徴です。

エラスモサウルスの一種

白亜紀後期の首長竜で、カナダなど北米で生息していました。頸椎の関節の自由度は低く、水面から顔を出したり、首を大きく曲げることはできなかったそうです。

コエロフィシスの化石密集層

コエロフィシスは、三畳紀後期の竜盤目獣脚亜目で、北アメリカで知られる最古の恐竜の1つ。こちらはニューメキシコ自然史博物館が所蔵するもので、バラバラになったコエロフィシスの大量の骨格と、複数の全身骨格が含まれています。

エオラプトル・ルネンシス

三畳紀後期の竜盤目 竜脚形亜目。現在知られている、最も原始的な恐竜の一種。

ヘレラサウルス・イスキグアラステンシス

三畳紀後期の竜盤目 獣脚亜目(※分類には異説あり)。エオラプトルと並ぶ原始的な恐竜の一種で、手の指は4本、足の指は5本ありますが、それぞれ一番外側の指が退化しつつあります。

アクロカントサウルス・アトケンシス

白亜紀前期の竜盤目 獣脚亜目で、北アメリカに棲息した全長約11mの肉食恐竜です。

チンタオサウルス・スピノリヌス

白亜紀後期の鳥盤目 鳥脚亜目で、中国の山東省に棲息したハドロサウルス科。頭のトサカが特徴で、これは鼻骨が頭骨の眼窩の前方から上の方に向いたものです。

カマラサウルス・レンタス(幼体)

白亜紀後期の竜盤目 竜脚類で、アメリカ合衆国西部のモリソン層から多くの化石が見つかります。

トリケラトプス・ホリダス

白亜紀後期の鳥盤目 角竜類で、北アメリカで生息していました。目の上に2本、鼻の上に1本の角を持ちます。様々な成長段階の化石が見つかっており、成長に従って上向きだった角の先端が下向きになるなどの頭骨の形に変化が起きることがわかっています。

ティラノサウルス

大迫力の実物大ロボット。

〇第2会場「恐竜研究最前線!」

イグアノドン(旧式生体復元模型)

イギリスで発掘された化石を元に1854年に復元されたもので、現在の復元とは大きく異なった、全体的にずんぐりとした体形です。

メガロサウルス・バックランティ(歯骨)

ジュラ紀中期の竜盤類獣脚亜目で、こちらは1824年にウイリアム・バックランドによって地質学協会で報告されたもの。

獣脚類(加賀竜)の歯

1982年に福井県鯖江市の中学生が、手取層群の石川県側で発掘したもの。この歯をきっかけに、福井県での恐竜博発掘の機運が高まっていきました。

トリゴニオイデス・テトリエンシス

白亜紀前期の二枚貝。福井県では恐竜だけでなく、こうした貝の化石もたくさん発見されています。

ワニ形類の全身骨格

福井県勝山市で発掘された主竜類ワニ形類ゴニオフォリス科と思われる化石。上あごの骨に特徴的なくぼみを持ちます。

フクイティタン・ニッポネンシス(大腿骨)

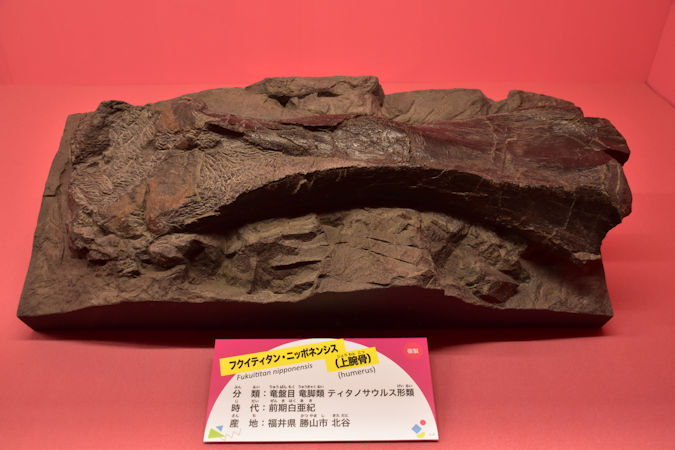

フクイティタン・ニッポネンシス(上腕骨)

コシサウルス・カツヤマ

白亜紀前期の鳥盤目 鳥脚亜目で、多くの骨は見つかっていませんが、フクイサウルスより進化した形態を示しているイグアノドン類です。

フクイサウルス・テトリエンシス

白亜紀前期の鳥盤目 鳥脚亜目で、かつて“フクイリュウ”の愛称で知られたイグアノドン類の属する草食恐竜。

フクイラプトル・キタダニエンシス

白亜紀前期の竜盤目 獣脚亜目 ネオベナートル科。日本で初めて新種として報告された獣脚類で、2000(平成12)年に命名されました。

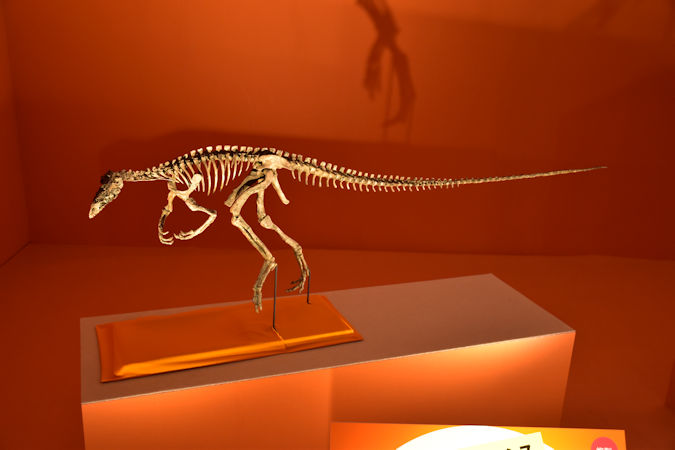

フクイベナートル・パラドクサス

白亜紀前期の竜盤目 獣脚亜目 マニラプトル形類。2007年の発掘調査で発見され、2016年に命名された小型の獣脚類です。全身のおよそ70%もの骨が確認されており、テリジノサウルス類の原始的な種であることが判明しています。

ティラノミムス・フクイエンシス

白亜紀前期、竜盤目 獣脚亜目 デイノケイルス科。オルニトミモサウルス類で、2023年に新種として登録。上腕骨には他のオルニトミモサウルス類には見られない小孔(小さな穴)が見られるのが特徴です。

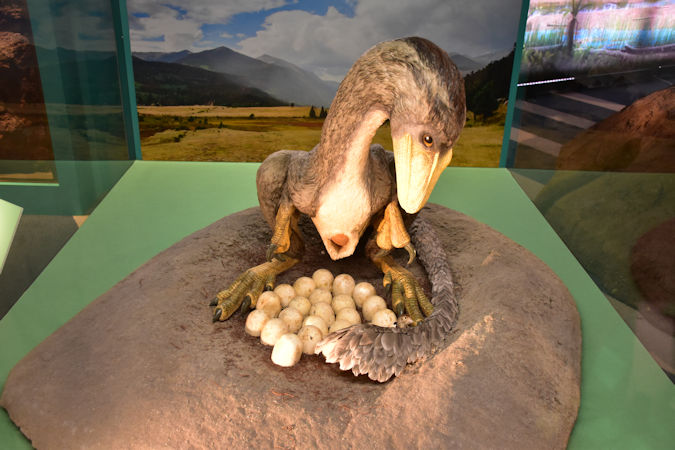

マイアサウラと卵

トロオドン類の産卵と営巣

大型のオヴィラプトル類の巣

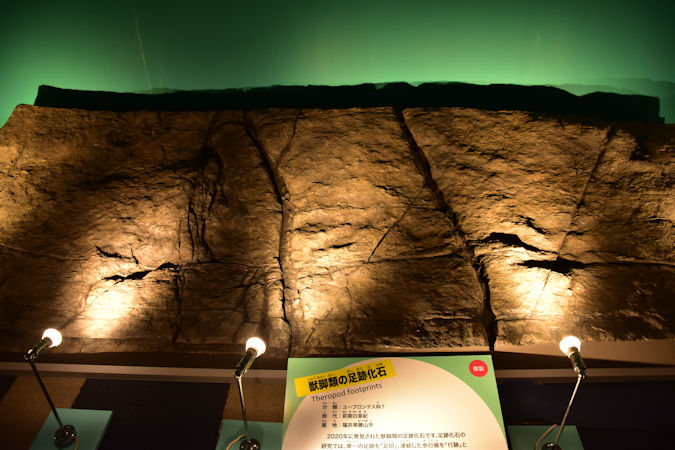

獣脚類の足跡化石

〇第3会場「王者の部屋」

ティラノサウルス・レックスの頭骨

デンバーサウルスの一種

白亜紀後期の鳥盤目 鎧竜類 ノドサウルス科の恐竜。ノドサウルス類は尾にコブをもたないことから、尻尾に棍棒を持つアンキロサウルス類とは異なるのが特徴です。

タラルルス・プリカトスピネウス

白亜紀後期の鳥盤目 鎧竜類 アンキロサウルス科で、モンゴルのゴビ砂漠で産出。中型のアンキロサウルス類で、太い肋骨は大きく湾曲しており、樽型の胴体をしていました。口先は左右に幅広く、背丈の低い植物を食べるのに適しています。

バリオニクス・ワルケリ

白亜紀前期の竜盤目 獣脚亜目 スピノサウルス科の全長約10mにも達する大型の肉食恐竜。イギリスやスペイン、ポルトガルなどで見つかっており、歯や顎がワニに似ているため、おもに魚を食べていたと考えられています。

スピノサウルス

白亜紀後期の竜盤目 獣脚亜目 スピノサウルス科の恐竜。最新の学説に基づき、水生していた様子を再現したロボットです。

スピノサウルスの化石標本

福井県の北陸新幹線各駅を再現したプラレール